In der kleinen Blog-Serie „Im Interview zu User Experience“ berichten Kolleginnen aus verschiedenen Berliner Bibliotheken über ihre Erfahrungen mit User-Experience-Methoden im Arbeitsalltag.

Am 25. Januar 2023 startet die kleine Blog-Serie: „Im Interview zu User Experience“ – UX-Expert*innen berichten über ihre individuellen Erfahrungen mit User-Experience Methoden im Arbeitsalltag. Zum Einstieg ins Thema bietet dieser Blogbeitrag einen kurzen Überblick.

Ein Beitrag von Martha Ganter (Stabsstelle Innovationsmanagement und Kundenmonitoring, Universitätsbibliothek der Technischen Universität Berlin)

User Experience – Was ist das?

UX heißt übersetzt Nutzererfahrung oder Nutzererlebnis. Es geht dabei primär um Erfahrungen der Nutzer*innen mit Produkten und Dienstleistungen. Die ISO-Norm 9241-210:2011 definiert UX als „Wahrnehmungen und Reaktionen einer Person, die aus der tatsächlichen und/oder der erwarteten Benutzung eines Produkts, eines Systems oder einer Dienstleistung resultieren.“[1]

So umfasst das UX alle Erfahrungsebenen visueller, auditiver, taktiler oder emotionaler Art; nicht nur die reine Usability, den aktiven Nutzungsprozess. Hier spielen alle Berührungspunkte eine wichtige Rolle, die auch im Vorfeld oder im Nachhinein liegen können.

UX als Handlungsfeld kommt ursprünglich aus dem IT-Bereich und wird genutzt, um Produkte und Dienstleistungen nutzerzentriert zu verbessern und (weiter) zu entwickeln. So gewinnt UX auch im Bibliothekswesen in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung, weil es einen zentralen Dreh- und Angelpunkt bildet, um Nutzer*innen und deren Bedürfnisse besser zu verstehen.

Wie kann User Experience sinnvoll genutzt werden?

Da UX die Bedürfnisse der Nutzer*innen auf allen Ebenen abbildet, ermöglicht es die Entwicklung, Verbesserung und passgenaue Optimierung von Produkten und Dienstleistungen, sofern Nutzer*innen früh in die Prozesse eingebunden werden.

Ein Beispiel für Bibliotheken ist die Befragung von Nutzer*innen in kurzen Interviews, etwa: „Warum sind Sie heute in der Bibliothek?“ oder „Würden Sie uns kurz zeigen, wie Sie die Bibliothek nutzen?“. Darüber hinaus können neue Produkte oder Dienstleistungen, z. B. ein Videochat oder ein Makerspace auf Nutzungsszenarien hin überprüft werden.

Je früher und detaillierter die Bedürfnisse der Nutzer*innen erfasst werden, desto zielführender die Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen.

Neben den kurzen Interviews gibt es noch weitere Methoden, UX besser zu verstehen, die sich zumeist empirischen Forschungsfeldern der Befragung und Beobachtung zuordnen lassen. Von Vorteil ist, dass die meisten UX-Methoden stichprobenartig erfolgen können und keine zeitaufwändigen Vor- als auch Mit- und Nacharbeiten erfordern, weil sich bereits anhand kleiner Stichproben belastbare Aussagen treffen lassen.

Eignen sich User-Experience-Methoden für Bibliotheken?

UX-Methoden können dazu beitragen, gemeinsam mit den Nutzer*innen die Produkte und Dienstleistungen von Bibliotheken zu verbessern und weiterzuentwickeln.

Außerdem bietet UX die Chance, mit den Nutzer*innen ins Gespräch zu kommen und ein aktives Community Building zu betreiben. Dadurch wird sowohl der interne als auch externe Austausch gefördert und ein besseres Verständnis der unterschiedlichen Bedürfnisse geschaffen.

Einen Einblick in die Methodenvielfalt vermitteln die Experteninterviews mit den Kolleg*innen aus verschiedenen Informationseinrichtungen. Freuen Sie sich auf spannende Erfahrungen und Erlebnisse aus dem Arbeitsalltag.

[1] DIN e.V. (Hrsg.), DIN 9241-210:2011, 2011, S. 7.

Ein Beitrag von Rebekka Reichert, Volontärin der Universitätsbibliothek Weimar.

Am 10. November 2022 fand der dritte Workshop im Rahmen des Audits »Vielfalt gestalten« an der Bauhaus Universität Weimar statt.

Das Auditierungsverfahren wurde vom Deutschen Stifterverband konzipiert und findet über einen Zeitraum von zwei Jahren statt. Es wurde speziell auf deutsche Hochschulen und universitäre Forschungseinrichtungen ausgerichtet. Ziel des Auditierungsverfahrens ist es, »Strukturen, Instrumente und Maßnahmen zu konzipieren, um diverse Personengruppen in den Hochschulalltag zu inkludieren«.[1]

Um dieses Ziel zu erreichen, werden die Hochschulen von externen, qualifizierten Auditor*innen begleitet. Zudem werden Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themenbereichen gebildet und es finden vier bis fünf hochschulinterne Workshops statt. In den Workshops wird den Mitgliedern aller Statusgruppen (Studierenden, Verwaltungsmitarbeiter*innen, Lehrbeauftragten, wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen und Professor*innen) die Möglichkeit gegeben, sich einzubringen. Eine rege Beteiligung von möglichst vielen Universitätsmitgliedern mit ihren unterschiedlichen Hintergründen und Erfahrungen ist dabei essenziell, um strukturelle Barrieren und Diskriminierungen aufzudecken und abbauen zu können.

Mit der Teilnahme an einem solchen Auditierungsprozess setzen neben der Bauhaus-Universität Weimar sieben weitere Thüringer Hochschulen, darunter auch die Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar – in Thüringen, wo die AfD bei der letzten Bundestagswahl einen hohen Anteil an Stimmen erhielt – ein wichtiges Zeichen für Vielfalt und gegen Diskriminierung.

Auch in Weimar selbst kam und kommt es immer wieder zu schockierenden Vorfällen: Regelmäßig werden Stolpersteine mit grauer Farbe übermalt, Ausstellungen oder Plakate zerstört, die sich mit Rassismus und Rechtsextremismus beschäftigen oder für Vielfalt einsetzen.[2]

Bei dem dritten Workshop des Auditierungsprozesses in Weimar wurde reflektiert, welche Fortschritte an der Bauhaus-Universität Weimar durch die Impulse der ersten beiden Auditworkshops bereits erzielt worden sind. Dazu gehören beispielsweise die Einrichtung eines Diversitätsfonds zur Unterstützung von Projekten, die sich mit Diversität, Chancengleichheit oder Antidiskriminierung auseinandersetzen, der Ausbau der digitalen Barrierefreiheit sowie die Einrichtung von WCs für alle Geschlechter. Die Teilnehmer*innen des Workshops begrüßten die bisher erzielten Fortschritte. Sie verwiesen jedoch auch die großen Herausforderungen, denen sich die Bauhaus-Universität Weimar noch stellen muss auf dem Weg zu einer diskriminierungskritischen, diversitätssensiblen Universität.

Das Feedback der Teilnehmenden aus den Auditworkshops fließt nun in die Konzeption und Formulierung einer spezifischen Diversitätsstrategie für die Bauhaus-Universität Weimar ein.

Wir können andere Universitäten und Forschungseinrichtungen in Deutschland nur ermutigen, sich einem solchen Auditierungsprozess anzuschließen, denn durch diesen Prozess werden Hochschulen als Orte der Vielfalt und des Austausches gestärkt.

Weitere Informationen: Bauhaus-Universität Weimar: Audit »Vielfalt gestalten«

[1] Diversity Audit | Stifterverband [Stand: 09.01.2023]

[2] https://www.mdr.de/nachrichten/thueringen/mitte-thueringen/weimar/nazi-pavillon-umgekippt-100.html [Stand: 09.01.2023]

Ein Beitrag von Martin Renz, Leiter der Stadtteilbibliothek Bremen-Vegesack

Einige Wochen nachdem ich meinen Dienst als Leiter der Stadtbibliothek Bremen-Vegesack angetreten hatte – meine erste Stelle in einer Öffentlichen Bibliothek – kam die Lokalzeitung auf mich zu: Sie war in der stressigen Vorweihnachtszeit auf der Suche nach den Orten der Stille im Stadtteil. „Wer einen ruhigen Ort sucht, der findet ihn bei uns“, erklärte ich dem Reporter damals voller Überzeugung.

Das ist nun fast 10 Jahre her. Damals hatte ich das Stereotyp einer Öffentlichen Bibliothek, das ich mit in den neuen Job gebracht hatte, noch nicht ausreichend mit der Realität abgeglichen. Inzwischen weiß ich es jedenfalls besser. Inzwischen hat sich auch einiges geändert. Zum Beispiel läuft in der Stadtteilbibliothek in Vegesack seit über einem Jahr Hintergrundmusik. Und das kam so:

Vor etwa zwei Jahren wurde das Bibliotheksgebäude umfänglich saniert. Unter anderem wurde in diesem Zuge auch eine neue Lautsprecheranlage installiert, die eigentlich für die üblichen Durchsagen gedacht war. Während der sanierungsbedingten Umzüge und im ersten Corona-Lockdown, als die Bibliothek für unsere Nutzer*innen geschlossen und das Bibliothekspersonal allein in seinen „heiligen Hallen“ war, haben mein Team und ich uns daran gewöhnt, dass beim Arbeiten auch Musik nebenher lief. Die Frage, ob auch unsere Nutzer*innen es gut finden würden, wenn in der Bibliothek Musik liefe, stand sozusagen schon im Raum. Also begannen wir zu experimentieren. Wir ließen probehalber verschiedene Arten von Musik – von ganz sanfter Klavierklassik über poppigen Gitarrenfolk bis hin zum „Pride Day“-Partymix – über die Lautsprecheranlage laufen und warteten ab, was passieren würde.

Einerseits haben wir für dieses Experiment ordentlich Kritik bekommen. Es waren vier oder fünf ältere Menschen, also nur wenige, die sich dafür aber umso empörter über die Hintergrundmusik beklagten. Eine Bibliothek habe ein Ort der Stille zu sein, war ihr zentrales Argument. Inzwischen wusste ich jedoch, was mein Team schon längst wusste: Diese Bibliothek ist vielleicht mal in der Mittagszeit für eine Weile ein Ort der Stille. Aber faktisch ist sie das so gut wie nie. Vormittags jubeln die Kitagruppen und Schulklassen durch die Regale und nachmittags brummt der Laden sowieso. Die stereotype „Knolle Murphy“-Bibliothek, in der man sich bloß leise flüsternd und auf Zehenspitzen bewegen darf, gab es in unserem Stadtteil nicht. Andererseits haben wir auch hin und wieder Menschen beobachtet, die die Beschallung offenbar genossen: Erwachsene, die mitsummten, Jugendliche, die sich offenbar wahnsinnig über bestimmte Lieder freuten, und gelegentlich wurde sogar die eine oder andere wippende Hüfte gesichtet.

Es gab also offenbar ein paar Leute, die unser Experiment gut fanden, und es gab ein paar Leute, die es überhaupt nicht gut fanden. Und es gab viele Nutzer*innen, an denen wir rein gar nichts Außergewöhnliches beobachten konnten. Sie kamen wie immer in die Bibliothek, stöberten wie immer in den Beständen – und äußerten sich einfach nicht von sich aus zur Hintergrundmusik. Nahmen sie es widerwillig aber schweigend hin? Oder waren das alles stille Genießer*innen? War das – für uns große – Thema mit der Musik der Mehrheit unserer Nutzer*innen womöglich egal?

Wir beschlossen, aktiv Kund*innen-Feedback einzuholen. Gut sichtbar im Eingangsbereich stellten wir für einige Wochen ein Flipchart, darauf eine Skala, die von einem glücklichen zu einem unglücklichen Smiley reichte. Wir legten einige Bögen bunter Klebepunkte dazu und baten unsere Nutzer*innen, einen Punkt an die Stelle auf der Un-/Glücks-Skala zu kleben, an der sie sich selbst im Hinblick auf die Hintergrundmusik verorteten. Daneben stand noch eine Box für Freitext-Rückmeldungen.

Im Ergebnis hatten wir lediglich sechs Punkte in der Mitte der Skala. Offenbar war das Thema vielen doch nicht so egal, wie es den Anschein hatte. Im Gegenteil, es polarisierte: 76 Punkte klebten am unglücklichen Ende der Skala – und nochmal exakt 76 Punkte beim glücklichen Smiley. Ich hatte das Gefühl, kein Stückchen schlauer zu sein als zuvor. Wenn die Meinungen so dermaßen auseinandergingen und sich noch nicht mal ansatzweise eine Mehrheit dafür oder dagegen andeutete, wie sollte ich da zu einer salomonischen Entscheidung kommen?

Die Freitextantworten unserer Nutzer*innen waren dabei auch nicht besonders hilfreich: Celine, sechs Jahre, wünschte sich Kinderlieder. Andere wünschten sich Mark Forster und Mike Singer. Es gab verschiedene Variationen von „finde ich doof“ und „finde ich toll“, die lediglich dem entsprechenden Klebepunkt sekundierten. Eine Rückmeldung bestand in dem Kompromissvorschlag, alle 15 Minuten zwischen Musik an und Musik aus zu wechseln. Das schien mir allerdings ein bisschen hektisch. Aber könnte ein Kompromiss, bei dem abwechselnd den einen Tag Musik spielte und am folgenden Tag nicht, die Lösung sein? Dann hätten wir allerdings heute die eine Hälfte unserer Nutzer*innen glücklich gemacht, die andere Hälfte unglücklich, und morgen wäre es dasselbe, nur anders herum.

Zur Entscheidung verholfen hat mir dann die Erkenntnis, dass wir nicht jede*n glücklich machen können. Das geht einfach nicht. Und das ist schon jetzt nicht so. (Trotz des unterschwelligen Anspruchs, „alles für jeden“ anbieten zu wollen.) Wenn wir Jazz-CDs aus dem Bestand nehmen, die nur noch selten von ganz wenigen Spezialisten nachgefragt werden, oder wenn wir zum Beispiel lieb gemeinte, aber für uns unbrauchbare Mediengeschenke ablehnen müssen, machen wir Menschen unglücklich.

Darauf folgte die nächste Erkenntnis, dass diese Bibliothek, die mir vor einigen Jahren anvertraut wurde, inzwischen meine ganz eigene Handschrift trägt: Welche Schwerpunkte setzen wir im Bestand? Wie präsentieren wir welche Medien? Wie vernetzen wir uns mit wem und wie gestalten wir unsere Kooperationen? Welche Außenwirkung und welche Kundenansprache streben wir an? Wie gestalten wir das Miteinander im Team? Welchen Führungsstil lebe ich und wie ist die Atmosphäre im Haus? Mir wurde klar: In jeder Ecke dieser Bibliothek steckt auch ein Stück von mir.

Und wenn ich diesem Haus ohnehin schon mit meiner täglichen Arbeit meinen Stempel aufdrücke, dann müsste ja auch – mal ohne Schere im Kopf – die Frage erlaubt sein: Wohin soll es eigentlich gehen mit dieser Bibliothek? Wofür soll sie stehen? Was ist meine Vision? Zugegeben, diese Frage verlangte mir zunächst eine gute Portion Phantasie ab. Aber recht schnell bekam diese Vision greifbare Konturen: In der besten aller Welten steckt diese Bibliothek voller Leben. Sie ist vielfältig, divers, inklusiv, offen, freundlich, aufgeschlossen. Sie ist ein Ort für Austausch und Inspiration, vielleicht auch Konfrontation, ein Ort zum Entdecken, zum (Mit-)Gestalten, ein Ort für Kreativität, zum Spaß haben und zum Wohlfühlen. Ein Ort, der spannend ist. Ein Ort, wo immer was los ist.

Und als mir das erstmal klar war, war die Frage, ob zu so einem Ort Musik passt, auch schnell beantwortet: Ja, selbstverständlich. Mehr noch: Würde an so einem Ort keine Musik spielen, würde etwas fehlen.

Seitdem läuft in der Stadtbibliothek Bremen-Vegesack also Hintergrundmusik. Wir sind unserer Vision einen Schritt näher gekommen und nein, die Besuchszahlen sind seitdem auch nicht um die Hälfte eingebrochen: Eine Hälfte unserer Nutzer*innen ist damit sehr glücklich. Die andere Hälfte hat sich daran gewöhnt und akzeptiert es immerhin. Was mein Team und ich dabei gelernt haben, ist, wie hilfreich es sein kann, ein Bild davon zu haben, wie unsere Bibliothek idealerweise sein sollte, wie sie sich „anfühlen“ soll, und welche Atmosphäre wir in unserem Haus eigentlich schaffen wollen. Am Ende ergeben derartige Überlegungen bestenfalls eine Art Lösungsfolie, die sich über knifflige Entscheidungen legen lässt. Wir können uns fragen, welche der Optionen, die uns zu Verfügung stehen, am meisten auf unsere Vision einzahlt – und uns dann mit breiter Brust genau für diese entscheiden.

Kontaktdaten:

Martin Renz, Stadtteilbibliothek Bremen-Vegesack, Mail: martin.renz@stabi-hb.de

Eine niederschwellige Kund*innen-Befragung der Bibliothek im Brauhaus Willich, Beitrag von Katrin Hufschmidt, Leiterin der Bibliothek im Brauhaus (Willich)

1. Gegebenheiten

In der Bibliothekslandschaft Willichs sind wir als Bibliothek im Brauhaus (BiB) die Juniorpartnerin. Vier kirchliche, 3 katholische und eine evangelische, Büchereien gab es schon viele Jahre bevor die Stadt sich vom Bücherbus des Kreises Viersen unabhängig machte und eine eigenen Stadtbücherei in einer Ortsrandlage auf dem Gelände einer Schule gründete. Nach gutem Start gingen die Nutzendenzahlen über die Jahre immer weiter zurück. Auch die Zusammenarbeit mit den beiden direkt angrenzenden Schulen fruchtete nicht, so stand die Stadt schließlich vor der Wahl, die Stadtbücherei nach 25 Jahren wieder zu schließen oder mit einem neuen Konzept, die Bibliothek als 3. Ort und niederschwelligem Zugang zur Informationsgesellschaft und an einem neuen Standort neu zu starten. Dies wurde 2018 auf den Weg gebracht. Im September 2019 wurde die neue Bibliothek im Brauhaus im Kern des Stadtteils Schiefbahn in einer ehemaligen Gaststätte eröffnet. Zwar wurde das alte Mobiliar mit umgezogen, aber das Architekturbüro UKW aus Krefeld hatte neue Akzente mit einzelnen neuen Möbeln gesetzt.

Die BiB hat ca. 11.000 Medien, 35 Wochenöffnungsstunden und 3 Mitarbeiterinnen. Der Zugang ist niederschwellig, es werden keine Jahres- oder Ausleihgebühren erhoben.

Meine erste Amtshandlung als neue Leiterin bestand darin, innerhalb von acht Wochen einen Antrag auf Fördermittel für eine Neumöblierung und ein Marketingkonzept an das Land NRW zu formulieren, der 2020 positiv beschieden und bis Mai 2021 auch umgesetzt wurde.

2. Niederschwellige Mitwirkung der Kundschaft an der Ausgestaltung der neuen Bibliothek im Brauhaus

2.1 Befragung

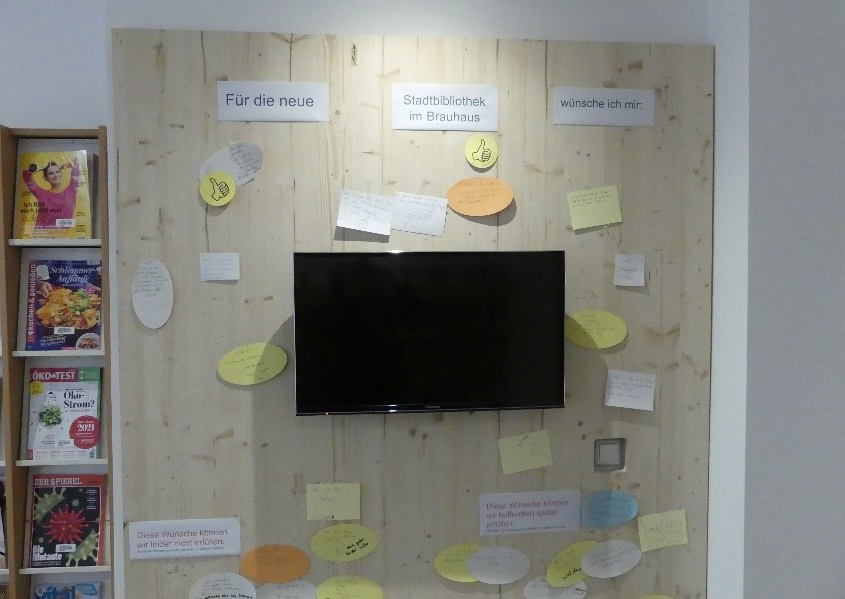

Da ich meine neue Kundschaft und ihre Ideen noch nicht kannte, und es einen Neustart geben sollte, der Bibliothek und Nutzende näher zusammenbringen sollte, kam ich auf die Idee, eine niederschwellige Besuchenden-Befragung durchzuführen. Zeit für einen Design-Thinking-Prozess gab es nicht. UKW hatte für die Zwischenzeit große Holzpaneele an den Wänden installiert, die für diese Befragung genutzt werden konnten.

An den Holzwänden wurde die Frage „für die neue Stadtbibliothek wünsche ich mir“ angebracht und unbeschriftete Moderationskarten und Stifte bereitgelegt. Die Frage war bewusst offen gehalten, um dem offenen Konzept Rechnung zu tragen. Das bedeutet, dass Wünsche zu allen Belangen, Möblierung, Räumen, Bestand und Veranstaltungen geäußert werden konnten. Alle Besuchenden des Hauses wurden angesprochen, doch bitte ihre Wünsche zu äußern und schriftlich auf den Karten zu notieren. Da während des Befragungszeitraumes zwei Stadtfeste stattfanden, an denen die BiB geöffnet war, gaben auch Nicht-Kund*innen ihre Wünsche ab.

Eine Antwort auf den jeweiligen Wunsch erfolgte auch über diese Wand. Hier wurde unterschieden nach kurzfristig zu erfüllenden Wünschen, wie Medientiteln, mittelfristigen, wie nach neuen Bestandgruppen, längerfristigen, wie Möblierungs- und Veranstaltungswünschen und nicht erfüllbaren Wünschen. Jeder Wunsch bekam eine Antwort incl. Umsetzungstermin.

2.2 Auswertung:

Insgesamt wurden in acht Wochen 117 Wünsche geäußert. Das mag wenig erscheinen, aber da die Befragung für das BiB-Team komplettes Neuland war, waren wir ganz zufrieden. Sowohl Titel- und Medienwünsche als auch Wünsche nach neuen Medienarten (Tonies, Mangas) wurden geäußert. Außerdem wurden Wünsche zu Veranstaltungen (Buchclub, Quizabend, Vorlesen für Kinder), Möblierung (Kinderleseecke, Sitzsäcke) und Ausstattung (besseres Licht, WLAN) notiert.

Zudem wurden Wunschzettel mit Lob für die neuen Räumlichkeiten und das Team aufgehängt.

Medienwünsche wurden in der Regel positiv beschieden, solange Etat vorhanden war und sie in das Bestandsprofil passten. Der Wunsch nach Tonies (Erstbestand) wurde erfüllt, sie erfreuen sich, wie in allen Bibliotheken, einer sehr hohen Beliebtheit. Der Wunsch nach Mangas ist noch offen. Wenn Mangas angeschafft werden, müssen wir mehrere Reihen anschaffen und diese möglichst vollständig. Das bindet viel Etat für alte Ausgaben.

Die Wünsche nach Veranstaltungen konnten wir alle erfüllen. Aus den Wünschen haben wir jetzt drei Veranstaltungsreihen entwickelt:

– die Reihe BiB-Quiz mit einem vierteljährlich stattfindenden Kneipenquiz, startete noch 2019

– die Reihe BiB-Buchclub, zwei Lesekreise treffen sich monatlich in der BiB, startete im Januar 2020 und

– die Reihe Vorlesen mit BiBi und Emmi. BiBi und Emmi sind die Maskottchen der Kooperationsveranstaltung mit der Bücherei der Emmaus-Kirchengemeinde. Monatlich findet ein Vorlesenachmittag für Kinder wechselnd in beiden Bibliotheken statt. Der Start der Reihe war für das Frühjahr 2020 geplant, konnte aber wegen Corona nicht stattfinden. Im Mai 2022 konnte das Vorlesen zum Glück endlich starten.

Die Wünsche, die bezüglich der Möblierung und der Räumlichkeiten geäußert wurden, wie WLAN, besseres Licht in allen Räumen, gemütliche Sitzecken, Sitzsäcke usw. wurden den Innenarchitekten mitgeteilt und von diesen in die Planung integriert. Sie alle konnten umgesetzt werden und tragen so zum neuen Ambiente der BiB bei. Besonderer Clou sind die Kinderstühle. UKW stellte unterschiedliche Möglichkeiten für die Bestuhlung vor. Wir gaben die Vorschläge in eine Kita und die Kitakinder entschieden sich für ein Modell, welches dann angeschafft wurde: Diese Stühle sind ein Highlight in der Kinderbücherei, sowohl Eltern und Kinder, als auch Kolleg*nnen aus anderen Bibliotheken sind begeistert.

Auch wir Mitarbeiterinnen hatten natürlich Wünsche für die neue BiB. Das betraf hauptsächlich die Regalgestaltung und die Gestaltung einzelner Bereiche. Auch diese Wünsche wurden komplett umgesetzt.

3. Fazit

Mein Fazit, dass ich aus der niederschwelligen Befragung der Bibliotheksnutzer*innen ziehen:

– Zum einen: Die Abfrage und die Umsetzung der Kund*innenwünsche tragen zu einer positiven Identifizierung mit dem Haus bei. Die Menschen fühlen sich mit ihren Bedürfnissen ernst genommen und sehen, dass wir für sie da sind. Selbst wenn ein Wunsch einmal abgelehnt werden muss, erfahren sie durch die begründete Ablehnung Wertschätzung.

– Zum zweiten: Das Feedback der Menschen, die in die BiB kommen, ist ausschließlich positiv! Alle umgesetzten Wünsche werden gut angenommen, die Mitwirkung der Kundschaft wirkt sich positiv auf die Nutzung der Bibliothek aus. Wir haben gemeinsam mit den Bürger*innen den schönsten Wohlfühlort der Stadt Willich geschaffen und füllen ihn mit Leben.

– Zum dritten: Wir haben den Befragungsprozess verstetigt und eine sogenannte „Wunschkarte“ eingeführt. Diese fragt ganz allgemein Vorschläge für die BiB ab. Die Besuchenden können jegliche Vorschläge für Medien, Veranstaltungen usw. äußern und bekommen immer eine Antwort.

Unterm Strich: Unsere niederschwellige Kund*innen-Befragung hat sich gelohnt! Mit wenig Aufwand haben wir ein nachhaltig positives Ergebnis erzielt. Wir werden diese Art der Befragung sicher weiterhin anwenden.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen Spaß am Dialog mit Ihren Nutzenden! Denn für die sind wir da!

Kontaktdaten:

Katrin Hufschmidt, Bibliothek im Brauhaus, Mail: katrin.hufschmidt@stadt-willich.de

Ankommen

Eine gute Tradition haben wir am 21. und 22. November 2022 wieder aufleben lassen: Nach Weimar im vergangenen Jahr, trafen wir uns nun zur Kommissionssitzung »Kundenorientierte und inklusive Bibliotheksservices« in der Stadtbibliothek Neuss. Zuallererst an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Claudia Büchel, Leiterin der Stadtbibliothek Neuss und Kommissionsmitglied in zweiter Legislatur, für die tolle Gastfreundschaft und die akribische Organisation. Für die zwei Kommissionstage haben wir uns schon im Vorfeld ein straffes Programm vorgenommen. Doch dazu gleich mehr.

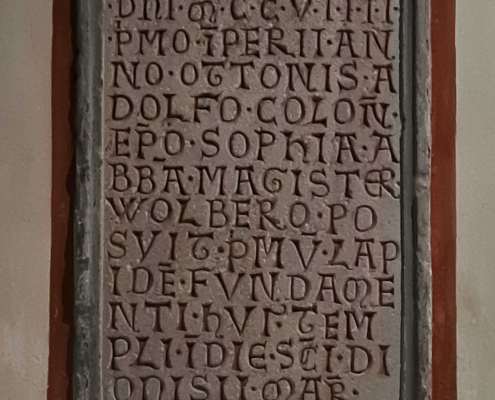

Über Neuss

Eingangs einige Informationen zu Neuss, welche wir bei einer kurzweiligen, spannenden Besichtigung erfahren: Die Stadt liegt an der linken Rheinseite, was Insidern vieles verrät. Hier führten die Römer ihre Handelsstraße entlang, hier schlugen die Wikinger grausame Schlachten, hier steht die sehr sehenswerte, spätromanische Münsterbasilika St. Quirin. Nicht nur aufgrund dieses Kirchenbaus kann Neuss als »steinreich« bezeichnet werden, sondern durch die Industrialisierung wurde sie zur Großstadt und liegt aktuell auf Platz 54 in Deutschland. Mit ca. 160.000 Einwohnenden ist Neuss – eine Besonderheit – die größte kreisangehörige (Rhein-Kreis Neuss) Stadt Deutschlands. Neuss ist eine Stadt gelebter Multikultur, was bereits auf dem kurzen, weihnachtlich geschmückten Weg vom Bahnhof zur Stadtbibliothek wahrzunehmen ist. Es gibt eine zentrale Stadtbibliothek und in den Ortsteilen 16 kirchliche Büchereien, 15 katholische und 1 evangelische, die ehrenamtlich betrieben werden. Die Stadtbibliothek Neuss legt sehr großen Wert auf gesellschaftliche Teilhabe, u.a. durch Barrierefreiheit, und erfüllt als erst zweite städtische Institution die Anforderungen für das Signet »Neuss barrierefrei«.

Unser Arbeitsplan

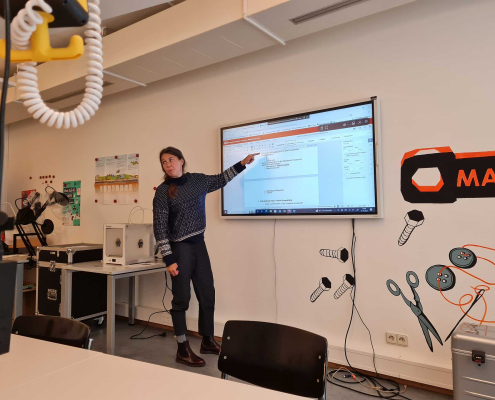

Unser Tagungsraum war der Makerspace und die hier versammelte Kreativität übertrug sich sofort auf unsere Kommissionsarbeit. Monatlich treffen wir uns digital, um wichtige Dinge abzustimmen, aber nichts geht über ein persönliches Treffen vor Ort. Fragen über Fragen und – auch viele Antworten waren ein Ergebnis unserer intensiven Beratung: Wie ist das Wording von »Inklusion« und »Barrierefreiheit«? Wie können wir die Aufgaben und das damit verbundene Arbeitspensum strategisch gut aufteilen? Welche Personen benötigen wir außerhalb unserer Kommission, um unsere Vorhaben umsetzen zu können? Wer spricht diese an und in welcher Reihenfolge?

Schließlich legten wir die folgenden Arbeitsschwerpunkte fest, die uns arbeitsteilig bis ins kommende Jahr gut beanspruchen werden:

- Mitwirkung am 111. Bibliothekartag in Hannover (23.05.‒25.05.2023) mit zwei Veranstaltungen zu den Themen »Zielgruppenorientierung« und »Gebärdensprache« (letztere gemeinsam mit der dbv-Kommission Bibliothek und Diversität);

- Herausgeberschaft einer Publikation zur Thematik »Inklusion & Barrierefreiheit in Bibliotheken« beim Verlag De Gruyter, geplantes Erscheinen 2024 (gemeinsam mit der dbv-Kommission »Bibliotheken und Diversität«);

- Konzeptionierung und Realisierung der dbv-Umfrage zu Inklusion & Barrierefreiheit in öffentlichen und wissenschaftlichen Bibliotheken in Deutschland 2023/2024;

- Fortführung der Online-Fortbildungsreihe »Barrierefreiheit in Bibliotheken: alles inklusive« im Jahr 2023 (gemeinsam mit der dbv-Kommission »Bibliotheken und Diversität«);

- Fortführung des Blogs der Kommission mit spannenden Themen aus unserer Community.

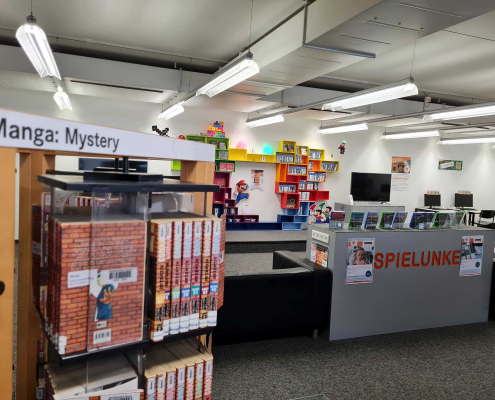

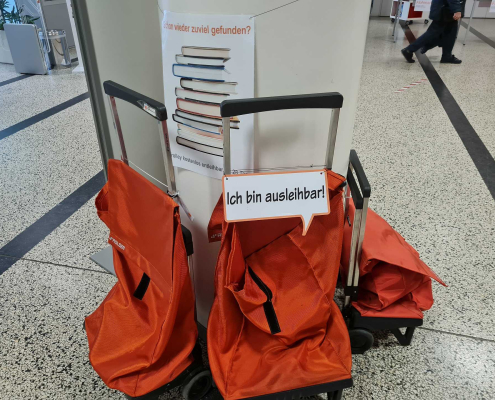

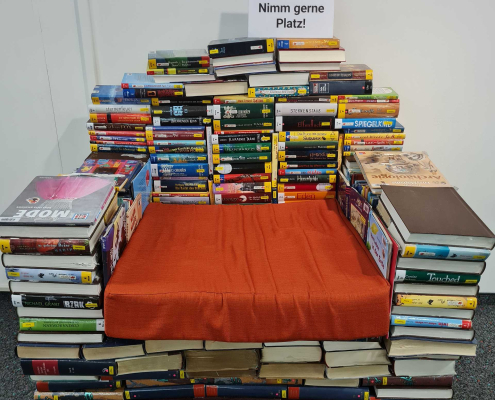

Bibliotheksbesichtigung

Und wir schafften es tatsächlich noch, einen Blick in die Stadtbibliothek selbst zu werfen, um die Wirkungsstätte von Claudia Büchel kennenzulernen und uns gemeinsam inspirieren zu lassen. Ein offenes Haus, mit großen Flächen, geräumig und im Wandel zugleich: Was passiert mit den ehemaligen Ausleihstars, den »Silberscheiben«, also CDs und DVDs, deren Nachfrage stark nachgelassen hat? Und wie nutzen wir den entstehenden Platz, wenn wir diese Medienbestände deutlich reduzieren, perspektivisch sogar einstellen? Die Bibliothek war gut besucht an diesem Dienstagmittag, viele Plätze sind besetzt, vom Zeitungslesenden, der im Internet Recherchierenden bis zu der schnell noch was Ausleihenden. Die jüngste Besucherin ist etwa sechs Jahre alt, die älteste gewiss 75 Jahre alt. Generationen treffen hier ebenso aufeinander wie viele Kulturen. »Was denkt Ihr, was heute Nachmittag hier los ist«, gibt Claudia Büchel zu verstehen. »Da ist es nicht mehr so leise wie jetzt, von wegen ›Ruhige Bibliothek‹«, wirft sie noch ein, was wir uns sehr gut vorstellen können. Auch das, was ungesagt bleibt: Wie wichtig die Stadtbibliothek in Neuss ist und was hier täglich geleistet wird.

Ausblick

Unser kommendes Arbeitstreffen in Präsenz werden wir im September 2023 in Berlin anvisieren, bis dahin bleibt noch vieles zu tun.

Die Universitätsbibliotheken der Technischen Universität Berlin und der Universität der Künste Berlin erhielten am Tag der Bibliotheken, dem 24.10., den Preis „Bibliothek des Jahres“ 2022. Diese einzige nationale Bibliothekenauszeichnung ist verbunden mit einem Preisgeld in Höhe von 20.000 Euro und wird vom Deutschen Bibliotheksverband und der Deutsche Telekom Stiftung vergeben.

Übergeben wurde der Preis bei einer festlichen Veranstaltung von Thomas de Mazière (Vorsitzender der Telecom-Stiftung) und Volker Heller (Vorsitzender des Deutschen Bibliotheksverbandes). Die Preisbegründung betont insbesondere das vorbildliche Engagement in den Bereichen digitale Services und Openness sowie strukturelle Veränderungen bei der Personal- und Organisationsentwicklung. Dr. Frank Mentrup, Juryvorsitzender und Präsident des Deutschen Bibliotheksverbandes, betont in der Pressemitteilung: „Mit ihren nutzerorientierten Angeboten und Services sind die Universitätsbibliotheken der Technischen Universität Berlin und der Universität der Künste Berlin beispielgebend für wissenschaftliche Bibliotheken, da sie gemeinsam zeigen, was möglich ist, wenn Infrastrukturen, Ideen und Ressourcen geteilt werden. Durch ihr langjähriges und konsequentes Eventmanagement und die Nutzung digitaler Kommunikationswege erreichen sie zahlreiche unterschiedliche Zielgruppen und schaffen es, auch komplexe Themen leicht und mit Freude zu vermitteln.“

Die Laudatio hielten in einem gemeinsamen Gespräch mit der Moderatorin Ninia LaGrande, der Vizepräsident für Forschung und Berufung der TU Berlin Prof. Dr. Stephan Völker und der Präsident der UdK Berlin Prof. Dr. Norbert Palz. Musikalisch untermalt wurde die Veranstaltung von der UdK-Soundkünstlerin Diane Barbé.

Was sind konkret die preiswürdigen Aktivitäten der beiden Bibliotheken?

- Hervorgehoben werden in der Preisbegründung die Förderung der digitalen Medien- und Informationskompetenz sowie ihre Publikationsdienstleistungen, die die Bibliotheken in kreativen Formaten umsetzen und über verschiedene Kanäle nutzerorientiert kommunizieren.

- Zu ihren digitalen Angeboten gehören u.a. die „Teaching Library“ mit verschiedenen Lern-Apps, digitale Infotage und Hausrundgänge, regelmäßige „Coffee Lectures“ sowie eTutorials, die Studierenden und weiteren Zielgruppen die Nutzung der Bibliotheksdienstleistungen von zu Hause aus erleichtern.

- Besondere Pionierarbeit leisten sie in den Bereichen Forschungsdatenmanagement und Open Access in den von ihnen vertretenen Wissenschaften und Künsten und ermöglichen mit Open-Source-Softwarelösungen für digitalisierte Printbestände und „born digital“-Dokumenten eine nachhaltige Infrastruktur.

Beide Bibliotheken haben sich zusammen um den Preis beworben auf der Grundlage einer langjährigen sehr erfolgreichen Kooperation.

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, die die Arbeit aller Bibliotheksmitarbeiter*innen würdigt und uns verdeutlicht, wie gemeinsame Infrastruktur, Ideen und Ressourcen zum Erfolg führen. Der Preis bestärkt uns darin, unseren erfolgreichen Weg der Zusammenarbeit weiter zu beschreiten und insbesondere unsere innovativen digitalen Angebote weiter auszubauen“, so Andrea Zeyns, Direktorin der UdK-Bibliothek, und Jürgen Christof, Direktor der TU-Bibliothek.

Der offiziellen Preisverleihung schloss sich ein Bibliotheksfest an, bei dem die Mitarbeiter*innen beider Bibliotheken den gemeinsamen Erfolg feierten.

Impressionen zur Preisvergabe Preisverleihung Bibliothek des Jahres 2022 (tu.berlin)

Ein Beitrag von Claudia Schmidt, Leiterin der Stadtbibliothek Dormagen

Die Stadtbibliothek Dormagen ist seit 2006 nach ISO 9001 zertifiziert und beschäftigt sich bereits seit 2008 mit dem Thema Bibliothek als Ort in der Kommune. Im Rahmen des Projektes „Lernort“ wurden Ziele festgesetzt und die Kund*innen in Form von Fokusgruppengesprächen in die Gestaltung des Lernorts Bibliothek in die Planung miteinbezogen. In den folgenden Jahren wurde dieser partizipative Ansatz stetig weiterentwickelt.

So ist die Stadtbibliothek Dormagen mehr und mehr zu einem nicht-kommerziellen Dritten Ort [Der Begriff Dritter Ort, engl. third place oder seltener auch great good place, umschreibt in der Soziologie Orte der Gemeinschaft, die einen Ausgleich zu Familie und Beruf bieten sollen.] innerhalb Dormagens geworden, der stark nachgefragt wird; auch ist die Verweildauer der Kund*innen in den vergangenen Jahren kontinuierlich angestiegen. Als offenes interkulturelles und Generationen übergreifendes Angebot hat die Bibliothek dabei eine besondere Bedeutung innerhalb der Stadtgesellschaft Dormagens, woraus sich jedoch aufgrund unterschiedlicher Nutzungsbedürfnisse (Arbeiten/Lernen vs. Kommunizieren/Relaxen vs. Ausprobieren/Präsentieren) häufig auch Konflikte ergeben, da die Bibliothek sehr offen gestaltet ist und wenig Rückzugsmöglichkeiten zum Lernen oder Arbeiten und keinen Raum für Workshops oder Veranstaltungen während der Öffnungszeiten besitzt.

Aufgrund regelmäßig durchgeführter Kund*innenbefragungen und der stetig gestiegenen Nutzung der Arbeits-, Internet- und Schreibplätze in den vergangenen Jahren konnten wir ermitteln, dass die Nachfrage nach ungestörten Arbeitsplätzen hoch ist. Eine neue Organisationsform wie das Coworking aufzunehmen und einzubinden bietet hier die Chance, dieser Nachfrage zu begegnen und außerdem neue Zielgruppen anzusprechen, sie für unsere Dienstleistungen zu gewinnen und neue Angebote zu entwickeln.

Daher hat sich die Stadtbibliothek Ende 2020 dazu entschieden, einen Bereich im Obergeschoss zu einer Coworking-Zone umzugestalten. Der neue Bereich, der seit November 2021 genutzt werden kann, wird durch Glaswände akustisch und räumlich von der übrigen Umgebung so getrennt, dass eine ruhige Arbeitsatmosphäre gewährleistet ist, aber zugleich der architektonisch offene Charakter des Hauses gewahrt bleibt. Das „Coworking-Space“ steht allen Bürger*innen nach telefonischer oder Online-Anmeldung (und ggf. unter den aktuell geltenden Corona-Einschränkungen) zur Verfügung. Die Nutzung ist kostenlos.

Der Raum wurde mit einer verstärkten WLAN-Anbindung und ausreichenden elektrischen Anschlüssen ausgestattet und ansprechend möbliert. Zudem stehen folgende Geräte zur Nutzung bereit:

- Multi-Touchscreen

- 2 Notebooks

- 15 iPads inkl. Ladekoffer

- Farb-Laser-Multifunktionsdrucker

Ergänzt wird dieses Angebot durch fertige Büroboxen (die Blätter, Stifte, Locher, Scheren etc. enthalten), die unseren Kund*innen bei Bedarf ebenfalls für die Dauer der Nutzung zur Verfügung stehen.

In dieser Arbeitsumgebung arbeiten unterschiedliche Menschen an ihren eigenen Projekten, knüpfen aber auch Kontakte untereinander und vernetzen sich. So entsteht ein Netzwerk, das durch gemeinsame Veranstaltungen, Workshops und weitere Aktivitäten gestärkt werden kann.

„Eine neue Organisationsform wie das Coworking zu adaptieren, ist für unsere Stadtbibliothek die große Chance, neue Zielgruppen anzusprechen und neue Kundinnen und Kunden für unsere Dienstleistungen zu gewinnen“, erklärt Bürgermeister Erik Lierenfeld. „Längst sind Stadtbibliotheken weit mehr als Bereitsteller von Printmedien. Sie sind Orte des Wissenstransfers und des gemeinsamen Austausches. Diesen Leitgedanken wollten wir mit der Einrichtung eines ‚Coworking-Spaces‘ weiterverfolgen.“

Möglich war die Umgestaltung nur durch eine Spende des Dormagener Werkstoffherstellers „Covestro„, der das Projekt von Beginn an unterstützt hat. Das Geld wurde unter anderem dafür verwendet, den neuen Raum ansprechend zu möblieren und mit der entsprechenden technischen Ausstattung zu versehen.

Kontaktdaten:

Claudia Schmidt, Stadtbibliothek Dormagen, Mail: Claudia.Schmidt@stadt-dormagen.de

In einer weiteren Folge in der Online-Reihe „Barrierefreiheit in Bibliotheken: Alles inklusive“ geht es am 2. November 2022, 15-16 Uhr um „Gebärdensprache(n) in Bibliotheken“

Referentin ist Katja Fischer von FISCHSIGNS – Service für Gebärdensprache. Der Vortrag wird in Gebärdensprache gehalten und simultan in Lautsprache gedolmetscht.

Seit 2002 ist die Deutsche Gebärdensprache (DGS) als eigenständige Sprache in Deutschland anerkannt. Die UN-Behindertenrechtskonvention verlangt darüber hinaus, dass die sprachliche und kulturelle Identität von Menschen, die in Gebärdensprache kommunizieren, geschützt und gefördert wird. Im gesellschaftlichen und kulturellen Leben werden taube Menschen jedoch häufig ausgegrenzt und diskriminiert. Unzureichendes Wissen, Vorurteile, Unsicherheiten in Kommunikation und Umgang sowie fehlende Begegnungen im Alltag tragen mit dazu bei.

Was ist Gebärdensprache? Wie kommunizieren wir richtig mit tauben Menschen? Mit welchen Angeboten können Bibliotheken gehörlose Nutzer*innen gewinnen, zu mehr Bewusstseinsbildung beitragen und Begegnungen ermöglichen?

Darüber sprechen wir im Webinar am 2. November mit Katja Fischer, Sozialarbeiterin/-pädagogin, staatlich geprüfte taube Dolmetscherin für Deutsche Gebärdensprache und internationale Gebärden, Hochschuldozentin. Ihr Vortrag wird in Deutscher Gebärdensprache gehalten und simultan in Lautsprache gedolmetscht. Nach dem Vortrag gibt es wie immer Gelegenheit, Fragen im Chat zu stellen.

Die Veranstaltung wird nicht aufgezeichnet.

Anmeldung:

Bitte nutzen Sie für die Anmeldung zur Veranstaltung diesen Link: https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/veranstaltungen/detail/gebaerdensprachen-in-bibliotheken

Barrierefreiheit:

Bitte teilen Sie uns bis zum 24. Oktober 2022 mit, wenn Sie weitere Unterstützungsbedarfe haben. Angemessene, mit der Veranstaltung verbundene Vorkehrungen treffen wir gerne im Rahmen unserer Möglichkeiten für Sie.

Die Online-Reihe „Barrierefreiheit in Bibliotheken: Alles inklusive“ wird organisiert von Belinda Jopp (Staatsbibliothek zu Berlin) und Christiane Felsmann (Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, beide in der dbv-Kommission „Kundenorientierte und inklusive Bibliotheksservices“) und von Anne Sieberns (Deutsches Institut für Menschenrechte, dbv-Kommission „Bibliotheken und Diversität“). https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/bibliothek/inklusive-bibliotheken/veranstaltungsreihe

Nach einer Sommerpause laden wir endlich zu einer neuen Veranstaltung in der Online-Reihe „Barrierefreiheit in Bibliotheken – alles inklusive“ ein.

Der nächste Termin findet am Mittwoch, 12.10., 15 Uhr statt.

Nachdem wir uns in den letzten Veranstaltungen in vielerlei Hinsicht auf Angebote und Organisation barrierefreier Services konzentriert haben, nehmen wir nun unsere Zielgruppen in den Fokus. Wir beginnen mit Informationen zur Bibliotheksarbeit für Menschen mit Legasthenie.

Nach einer kurzen Einführung wird Benjamin Scheffler vorstellen, wie die Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB) sich des Themas annimmt. Er leitet seit 2007 die Kinder- und Jugendbibliothek der ZLB. Mit rund 150.000 Medien ist diese die größte öffentliche Institution dieser Art in Deutschland. Kooperationen mit verschiedenen Partnern, unter anderem dem Landesverband für Legasthenie und Dyskalkulie, sind von besonderer Bedeutung.

Abgerundet wird die Veranstaltung mit praktischen Hinweisen, die in der IFLA-Sektion LSN (Bibliotheks-Services für Menschen mit besonderen Bedürfnissen) erarbeitet wurden.

Bitte melden Sie sich durch eine kurze E-Mail an agbarrierefreiheit@dzblesen.de an. Anschließend erhalten Sie den Zugangslink. Sie können dann dem Zoom-Termin mit Ihrem Browser, der App oder auch per Telefon beitreten. Die Veranstaltung wird nicht aufgezeichnet. Gern teilen wir alle genannten Links und Dokumente, diese erhalten Sie per E-Mail.

„Barrierefreiheit in Bibliotheken – alles inklusive“ ist eine Veranstaltungsreihe, die organisiert wird durch Anne Sieberns (Institut für Menschenrechte, dbv-Kommission „Bibliotheken und Diversität“), Belinda Jopp (Staatsbibliothek zu Berlin) und Christiane Felsmann (Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, beide in der dbv-Kommission „Kundenorientierte und inklusive Bibliotheksservices“).

Bitte teilen Sie diese Information gern! Wir freuen uns auf Sie!

Seiten

Archiv

- Februar 2026

- Januar 2026

- Dezember 2025

- November 2025

- Oktober 2025

- September 2025

- Mai 2025

- April 2025

- März 2025

- Februar 2025

- Januar 2025

- Oktober 2024

- August 2024

- Mai 2024

- April 2024

- März 2024

- Februar 2024

- Januar 2024

- Oktober 2023

- September 2023

- August 2023

- Juni 2023

- Mai 2023

- April 2023

- März 2023

- Februar 2023

- Januar 2023

- November 2022

- Oktober 2022

- September 2022

- August 2022

- Juli 2022

- Juni 2022

- Mai 2022

- April 2022

- März 2022

- Februar 2022

- Januar 2022

- Oktober 2021

- September 2021

- Juni 2021

- Mai 2021

- April 2021

- März 2021

- Februar 2021

- Oktober 2020

- März 2020

- März 2019

- Februar 2019

- Oktober 2018

- November 2017

- September 2017

- August 2017

- Juni 2017

- Mai 2017

- April 2017

- März 2017

- Februar 2017

- Januar 2017

- Dezember 2016

- November 2016

- Oktober 2016

- September 2016

- April 2016

- März 2016

- Februar 2016

Bauhaus-Universität Weimar

Bauhaus-Universität Weimar

Ulrich Dahl/Technische Universität

Ulrich Dahl/Technische Universität

Grafik: Stephanie Zehrt | SBB-PK CC BY-NC-SA 3.0

Grafik: Stephanie Zehrt | SBB-PK CC BY-NC-SA 3.0